Was beeinflusst die Korrosion in Heizkreisläufen?

Korrosion in Heizkreisläufen: Einflussfaktoren, Wasserqualität und typische Fehlerquellen

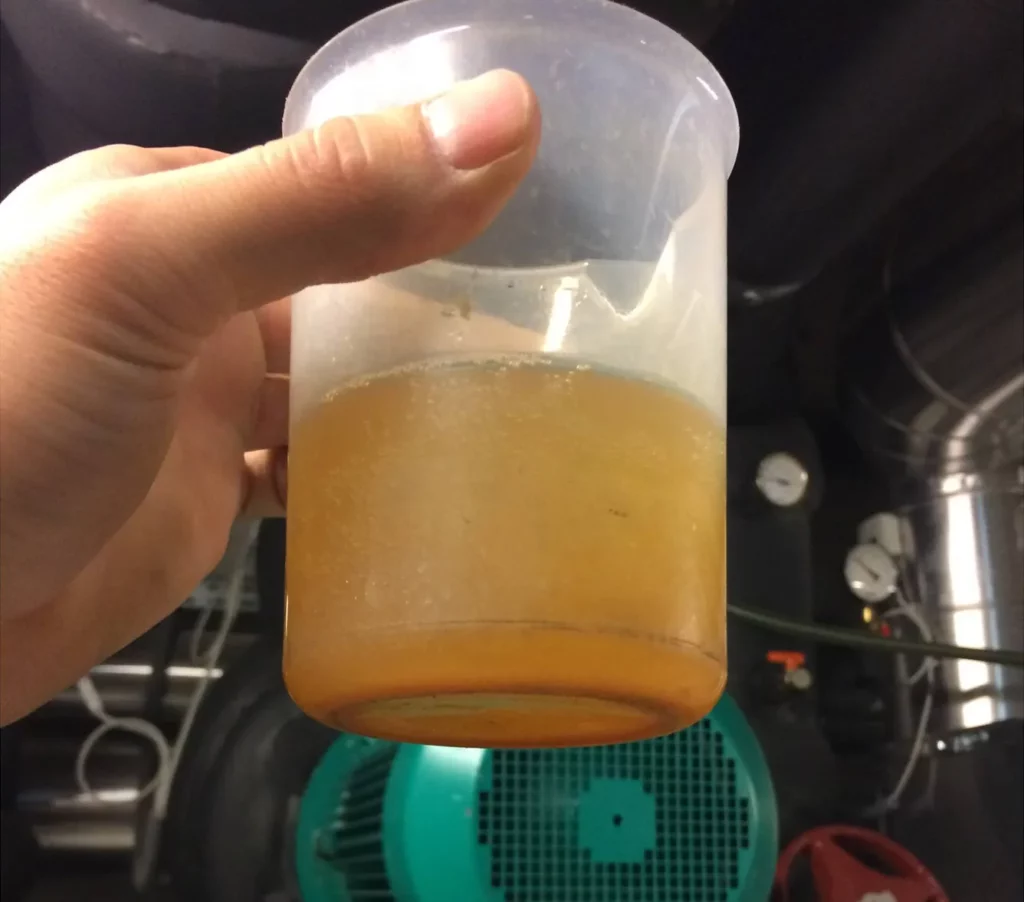

Vielleicht kommt dir diese Situation bekannt vor: Ein Kunde ruft an, weil die Heizungsanlage nicht mehr zuverlässig arbeitet. Beim Entlüften zeigt sich schnell, woran es liegt – das Wasser ist rostbraun verfärbt. Für jeden erfahrenen Heizungsbauer ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass im System über längere Zeit Korrosion stattgefunden hat.

In vielen Fällen wiederholen sich die Ursachen: Sauerstoffeintrag, ein ungünstiger pH-Wert, zu hohe Salzkonzentration oder ein Mix aus mehreren dieser Faktoren – oft verschärft durch vermeidbare Fehler in der Praxis. In diesem Beitrag werfen wir einen genauen Blick auf die häufigsten Auslöser für Korrosion im Heizkreislauf und zeigen dir konkrete Maßnahmen, mit denen du solchen Schäden wirkungsvoll vorbeugen kannst.

Denn eines steht fest: Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für den langfristigen Werterhalt jeder Anlage. Wird sie vernachlässigt, drohen Rostbildung, Ablagerungen und im schlimmsten Fall kostenintensive Ausfälle. Wird sie richtig eingestellt und kontrolliert, läuft die Heizung über Jahre effizient und störungsfrei.

Sauerstoff: Der unsichtbare Beschleuniger

Beginnen wir mit einem der zentralen Treiber für Korrosion: Sauerstoff im Heizungswasser. Bereits geringe Mengen gelöster Luft können erhebliche Schäden verursachen – insbesondere in geschlossenen Systemen. Das Prinzip ist einfach: Metall + Wasser + Sauerstoff = Rost. Und dieser Vorgang läuft im Inneren eines Heizsystems genauso zuverlässig ab wie draußen an einem Eisenzaun.

Die Korrosionsrate vieler Metalle hängt unmittelbar vom Sauerstoffgehalt im Wasser ab. Ist der Zutritt unterbunden, kann sich eine schützende Passivschicht ausbilden – die Korrosion kommt nahezu zum Erliegen. Gelangt jedoch kontinuierlich Sauerstoff ins System, ist früher oder später mit Schäden zu rechnen.

Wie kommt Sauerstoff in den Heizkreislauf?

Typische Ursachen sind:

- Undichtigkeiten, die zu regelmäßigem Nachfüllen führen,

- Mikroblasen in schlecht entlüfteten Systemen,

- diffusionsoffene Rohrleitungen (z. B. ältere Fußbodenheizungen ohne Sperrschicht),

- offene Ausdehnungsgefäße, z. B. auf dem Dachboden.

Ein Beispiel

Ein anschauliches Beispiel zeigt, wie gravierend der Einfluss sein kann: In einer Fußbodenheizung ohne Sauerstoffsperrschicht führte der permanente Sauerstoffeintrag innerhalb von weniger als zwei Jahren zu starkem Lochfraß – bis hin zu einem vollständigen Wanddurchbruch im Kessel. Die Ursache? Ein unscheinbares Rohr mit zu hoher Diffusion, das unbemerkt für konstanten Luftzutritt sorgte.

Was bedeutet das für die Praxis?

Die wichtigste Regel lautet: Das System so luftdicht wie möglich halten. Dazu gehören:

- der Einsatz geschlossener Membran-Ausdehnungsgefäße,

- sorgfältige Entlüftung nach der Befüllung,

- regelmäßige Kontrolle auf kleinste Undichtigkeiten.

Wenn Heizkörper regelmäßig Geräusche machen, sich ständig Luft ansammelt oder häufig Wasser nachgefüllt werden muss, solltest du aufmerksam werden. In solchen Fällen ist es sehr wahrscheinlich, dass Sauerstoff über längere Zeit ins System gelangt – mit entsprechenden Folgen: Rost, Magnetit-Schlamm, zugesetzte Pumpen oder Ventile.

Die gute Nachricht: Ist das System einmal dicht und entlüftet, stabilisiert sich der Zustand oft deutlich. Ohne Sauerstoff keine Korrosion – zumindest keine nennenswerte.

pH-Wert: Zwischen Säure und Lauge

Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Stabilität des Heizwassers ist der pH-Wert – also der chemische Säuregrad des Wassers. Liegt er außerhalb des idealen Bereichs, kann das selbst in sauerstoffarmen Systemen zu massiven Schäden führen. Entscheidend ist dabei: Sowohl zu niedrige als auch zu hohe pH-Werte können Metalle angreifen.

Zwei typische Szenarien:

- Säurekorrosion (pH < 6):

Bei zu saurem Wasser greifen Wasserstoffionen die Metalle direkt an. Dabei entstehen Wasserstoffgas und gelöste Metallionen – das Metall wird im wahrsten Sinne des Wortes aufgelöst. Typische Anzeichen sind Bläschenbildung (beim Entlüften) und auffällige Verfärbungen im Heizwasser. - Alkalikorrosion (pH > 8,5–9,0 bei Alu):

Zu basisches Wasser wiederum kann Materialien wie Aluminium angreifen – z. B. in Brennwert-Wärmetauschern oder Pumpengehäusen. Der Schutzfilm auf dem Aluminium wird instabil und die Korrosion beginnt – auch hier ohne Sauerstoffeintrag.

Wie entstehen solche pH-Abweichungen?

- Nachfüllung mit vollentsalztem Wasser kann den pH-Wert ungewollt ansteigen lassen (z. B. auf > 10).

- Rückstände von Glykol oder Additiven können sich mit der Zeit abbauen und Säuren bilden.

- Falsche Dosierung von pH-Korrekturmitteln oder Inhibitoren kann den Wert ebenfalls stark verschieben.

Im Extremfall entstehen Heizwasserproben mit pH-Werten um 4 – optisch erkennbar an ihrer trüben, orangefarbenen Färbung, die stark an Multivitaminsaft erinnert.

Der Grund: Durch den Kontakt mit Luft fällt das zuvor gelöste Eisen als Oxid aus. Solche Flüssigkeiten sind nicht nur unappetitlich, sondern hochaggressiv gegenüber jedem Bauteil aus Metall.

Empfehlung: Der optimale pH-Wert liegt – laut VDI 2035 – zwischen 8,2 und 9,0, insbesondere bei Anlagen mit Aluminiumkomponenten. In diesem Bereich können sich stabile Passivschichten auf Stahl, Kupfer oder Alu bilden, die das Metall vor weiteren Angriffen schützen.

Unser Tipp aus der Praxis:

Spätestens einige Wochen nach der Erstbefüllung sollte der pH-Wert überprüft werden. Ist er zu hoch oder zu niedrig, helfen gezielte Korrekturmaßnahmen, z.B. Nachbehandlung mit Mischbettharz oder Wasserwechsel.

Eine einfache Lösung bietet unser Vadion pH Control – das Mischbettharz bringt den pH-Wert zuverlässig in den optimalen Bereich und reduziert zugleich die Leitfähigkeit des Wassers. Mehr dazu im Abschnitt: Leitfähigkeit und Salzgehalt: Wenn Wasser zum Elektrolyt wird

pH-Wert und Leitfähigkeit mit dem WaterBoy prüfen

Wusstest du, dass du sowohl den pH-Wert als auch die Leitfähigkeit (auf diese gehen wir im folgenden Abschnitt noch genauer ein) des Wassers ganz einfach mit unserem WaterBoy prüfen kannst? Damit wird die Heizwasseranalyse zum Kinderspiel.

Die zum WaterBoy gehörende App führt dich Schritt für Schritt durch die Messung für pH-Wert und Leitfähigkeit und liefert dir gleichzeitig ein Messprotokoll als pdf-Datei.

Klingt interessant? Dann wirf doch gerne mal einen genaueren Blick auf den WaterBoy.

Messkoffer WaterBoy

Der UWS Messkoffer WaterBoy enthält in zwei L-BOXXEN alles, was der SHK-Fachmann zur Messung von Daten nach den Normen VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-01 benötigt.Zum Produkt

Leitfähigkeit und Salzgehalt: Wenn Wasser zum Elektrolyt wird

(…und wie Vadion pH Control hier die entscheidende Rolle spielt)

Wasser ist nicht gleich Wasser. Denn sobald sich zu viele Salze im Heizungswasser befinden – etwa durch Calcium, Magnesium, Chloride oder andere Ionen – verändert es seine Eigenschaften: Es wird leitfähig. Und genau das ist das Problem.

Je höher die elektrische Leitfähigkeit, desto einfacher können elektrochemische Prozesse ablaufen – sprich: Korrosionsströme zwischen verschiedenen Metallen werden begünstigt. Das Wasser wirkt dann wie ein Stromleiter, der die Korrosion zusätzlich antreibt.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Eine Heizungsanlage wurde über Jahre hinweg mit unbehandeltem Leitungswasser nachgefüllt. Das Ergebnis: stark verkalkte Wärmetauscher, zugesetzte Ventile und verrostete Rohrleitungen. Bei der Analyse stellte sich heraus: Die Leitfähigkeit lag konstant über 300 µS/cm – weit über dem empfohlenen Grenzwert. Der Rostprozess lief auf Hochtouren.

Die Lösung: eine salzarme Fahrweise. Laut VDI 2035 sollte die Leitfähigkeit des Heizungswassers idealerweise bei unter 100 µS/cm liegen – insbesondere bei empfindlichen Materialien wie Aluminium. In diesem Bereich wird das Wasser vom Stromleiter zum Isolator. Korrosionsströme werden gehemmt, Ablagerungen reduziert.

Unsere Aufbereitunsgeräte und Nachspeisestationen – Natürlich mit Vadion pH Control

Unser Mischbettharz Vadion pH Control in unseren Geräten unterstützt dich dabei, das Heizungswasser genau in diesen optimalen Bereich zu bringen – und das ganz ohne aufwändige Chemie oder komplexe Nachbehandlung.

Was Vadion leistet:

- Entsalzung: Es senkt die Leitfähigkeit zuverlässig auf unter 100 µS/cm – das entspricht etwa 0–2 °dH.

- pH-Stabilisierung: Gleichzeitig wird der pH-Wert auf 8,2–10,0 (bzw. 8,2–9,0 bei Aluminium) eingestellt.

- Anwendung im Bypass: Vadion kann auch bei gefüllten Anlagen im laufenden Betrieb (3–80 °C) verwendet werden – ideal für Nachrüstung und Sanierung.

Für die Praxis bedeutet das:

- Rostschutz durch niedrige Leitfähigkeit.

- Materialschutz durch optimalen pH-Wert.

- Weniger Aufwand, mehr Sicherheit.

Kein Nachdosieren, kein Risiko durch Fehlmischung – einfach anschließen, durchströmen lassen und fertig. Vadion ist damit eine der effizientesten und zugleich sichersten Methoden, Heizungswasser auf Normniveau zu bringen.

Mischbettharz Vadion pH Control

Unser Vadion pH-Control ist ein Mischbettharz, das neben einer Entsalzung des Wassers auf < 100 μS/cm (entspricht 0-2 °fh) auch einen pH-Wert des Füllwassers im geforderten Bereich liefert.Zum Produkt

Verunreinigungen, Mikroben und Materialmix: Die unterschätzten Risikofaktoren

Neben Sauerstoff, pH-Wert und Salzgehalt gibt es weitere Aspekte, die Korrosion fördern können – insbesondere bei Bestandsanlagen oder schlecht vorbereiteten Neuanlagen. Im Alltag begegnet dir das häufiger, als man denkt.

1. Materialvielfalt im System

Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium – viele Heizungsanlagen bestehen aus einem bunten Materialmix. Und genau dieser Mix kann bei leitfähigem Wasser zu galvanischer Korrosion führen: Das unedlere Metall (z. B. Stahl) wird zur Anode und korrodiert schneller, während das edlere (z. B. Kupfer) unangetastet bleibt.

In der Folge kann es zu lokalem Lochfraß, Schlammablagerungen oder sogar Materialversagen kommen. Besonders tückisch: Kupferionen können sich auf Stahl ablagern und dort punktuell starke Korrosion auslösen – ein bekanntes Phänomen, das man als „Kupferkorrosion auf Stahl“ kennt.

Die wichtigste Gegenmaßnahme: salzarmes, normgerechtes Wasser mit möglichst niedriger Leitfähigkeit. So reduzierst du den elektrochemischen Stromfluss – selbst bei materialgemischten Anlagen.

2. Installationsrückstände und Schmutz

Ob Hanf, Lötflussmittel, Späne oder Zunder – bei der Installation einer Heizungsanlage gelangen zwangsläufig Rückstände ins Rohrsystem. Werden diese nicht gründlich ausgespült, können sie chemisch reagieren oder als Ablagerung zur Unterrostung führen.

Deshalb gilt:

- Neue Anlagen immer sorgfältig spülen,

- bei Bestandsanlagen vor der Wasserbehandlung ggf. eine Systemreinigung durchführen.

So vermeidest du, dass Korrosionsinhibitoren durch Ablagerungen blockiert oder neue Komponenten durch Altlasten geschädigt werden.

3. Mikrobiologie im Heizungskeller?

Klingt seltsam – ist aber nicht ganz ausgeschlossen. In bestimmten Systemen (z. B. mit langen Stillstandszeiten oder sehr niedrigen Temperaturen) können sich Bakterien oder Biofilme bilden. Einige dieser Mikroorganismen reduzieren Eisen oder Sulfate und produzieren dabei Säuren oder Gase wie Schwefelwasserstoff – ein ideales Umfeld für Korrosionsprozesse.

Typische Warnzeichen:

- schleimige Ablagerungen in Filtern oder Abscheidern,

- auffälliger Geruch beim Entlüften,

- trübes, verfärbtes Heizwasser.

Die Lösung: Bei Verdacht eine mikrobiologische Analyse durchführen und ggf. mit geeigneten Bioziden behandeln. Zum Glück ist dieses Problem eher selten – aber wenn es auftritt, sollte man es ernst nehmen.

Fazit: Gutes Heizungswasser – langlebige Anlage

Korrosion ist kein Zufall. Sie ist in fast allen Fällen die Folge vermeidbarer Einflüsse – meist durch Luft, Salze oder chemisches Ungleichgewicht im Heizwasser. Die gute Nachricht: Du kannst fast alle dieser Faktoren selbst beeinflussen.

Die wichtigsten Stellschrauben sind:

- Sauerstoffeintrag konsequent vermeiden,

- den pH-Wert im Normbereich halten,

- die Leitfähigkeit so gering wie möglich halten,

- bei Bedarf gezielt entgasen, entsalzen und spülen.

Wenn du diese Punkte beachtest, schützt du nicht nur die Anlage, sondern auch deinen guten Ruf beim Kunden. Denn niemand freut sich über rostige Wärmetauscher, zugesetzte Heizkörper oder vorzeitige Pumpenschäden – ganz gleich, ob Neubau oder Bestand.

Unser Praxistipp:

Behandle das Heizungswasser wie das Herzstück der Anlage.

Würdest du dein Auto mit Regenwasser kühlen? Eben. Auch eine moderne Heizungsanlage braucht optimiertes Wasser, das auf die Materialien, die Betriebsbedingungen und die Normen abgestimmt ist.

Und wenn du dabei auf einfache, zuverlässige Helfer wie Vadion pH Control oder den WaterBoy zurückgreifst, machst du dir das Leben als Fachhandwerker deutlich leichter – und sorgst für zufriedene Kunden auf lange Sicht.